পর্ব - ২

জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। যাহাহোক, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল (১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর)। সম্বন্ধ হল অপ্রত্যাশিত কুলে - ঠাকুর বাড়ির এক অধস্তন কর্মচারির বেনীমাধব রায়চৌধুরীর বারো বৎসরের কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে। মেয়ের নাম ভবতারিণী এ ধরনের নাম ঠাকুর বাড়িতে অচল, তাই ইতিপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী 'কাদম্বনী' হয়েছিলেন 'কাদম্বরী', এবার রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী 'ভবতারণী' হলেন 'মৃণালিনী' - রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাম 'নলিনী'রই প্রতিশব্দ।

"বিবাহের পাঁচ মাস পরে পরিবারের উপর দিয়ে একটা বড়ো রকম ঝড় বয়ে গেল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, কবির কাব্য সঙ্গিনী কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করলেন, কারণ অজ্ঞাত। তবে শোনা যায় পারিবারিক মনোমালিন্যই নাকি এর কারণ। রবীন্দ্রনাথের উপর এ আঘাতটা প্রচণ্ডই হয়েছিল। রবিকে তিনি কতটা স্নেহ করতেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর বৌঠাকুরাণীকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁর সমসাময়িক রচনা 'পুষ্পাঞ্জলি' পাঠ করলে জানা যায়, তার পরে সারাজীবন ধরেও তাঁর উদ্দেশ্যে কত কবিতা ও গানই না লিখলেন, কত বই তাঁর স্মরণে উৎসর্গ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ শখ হল গাজিপুরে যাবেন (১৮৮৬)। সপরিবারে চললেন। সপরিবার বলতে পনেরো বছর বয়সের স্ত্রী মৃণালিনী ও এক বছরের কন্যা বেলা। এত জায়গা থাকতে গাজিপুর বাছবার কারণ কি সে সম্পর্কে রবি জানালেন, "বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোমান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। ...শুনেছিলাম গাজিপুরে গোলাপের ক্ষেত। তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। 'মানসী' কাব্যের অনেকগুলো কবিতা এখানে লেখা হল, মোট আঠাশটি। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে দীর্ঘ তিন বৎসরের কবিতা সঞ্চিত হয়েছে সত্য, তবু 'মানসী'র প্রসঙ্গ যখন উঠত কবি গাজিপুর প্রবাসের কথাই স্মরণ করিতেন। ১৮৯২-এ রাজশাহী থেকে নাটোরের জমিদার, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করলেন কবি, আটক পড়লেন দারুণ দাঁতের ব্যথায়। কবি বলে রেহায় দেয় না রোগ, যা হোক, শিলাইদহে ফিরলেন, কিন্তু 'প্রাণে গান নাই'- কবিতাও আসছে না। একপত্রে লিখেছেন - "কবিতা অন্যান্য ললনার মত একাধিপত্য প্রয়াসিনী। ...এই জন্যে আমি কিছু মনের অসুখে আছি। বাস্তবিক এ জীবনে কবিতাই আমার সর্বপ্রথম প্রেয়সী - তার সঙ্গে বেশিদিন বিচ্ছেদ আমার সয় না।" এরই ক'দিন পরে লেখেন 'মানস-সুন্দরী', 'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

স্ত্রী মৃণালিনী'র প্রতি রবীন্দ্রনাথ কতটা অনুগত ছিলেন কয়েকটি পত্রে তার উল্লেখ পাই। রবীন্দ্রনাথের সংসারযাপনের প্রণালী থেকে বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী একে অপরের প্রতি খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন। সংসারে স্বামী হিসেবে একজন স্ত্রীকে যতটা গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন তিনি ততটাই তাঁর স্ত্রীর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। পত্রে তিনি স্ত্রীকে সম্বোধন করেছেন 'ভাই বৌ', 'ভাই ছুটি' বলে। 'ছোট গিন্নিকে' কবি এক পত্রে লিখছেন (১৮৯০-১৯০১ সালের মধ্যে) "আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে যেন বেশ মোটাসোটা সুস্থ দেখতে পাই ছোট বউ। গাড়িটা ত এখন তোমারি হাতে পড়ে রয়েছে, রোজ নিয়মিত বেড়াতে যেয়ো, কেবলি পরকে ধার দিয়ো না।"

কবি ভেবেছিলেন, শান্তিনিকেতনে নূতন বাড়িতে তাঁর ঘর সংসার পাতবেন, কিন্তু ভবিতব্য অন্যরূপ। কবিপত্নী সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হল। ১৯০২ সালের ২৩শে নভেম্বর মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা লিখে মৃণালিনী দেবীকে তাঁর শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করলেন, 'স্মরণ' কাব্য খণ্ডে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে। শোক তার একান্ত ব্যক্তিগত। জীবনে বহু আঘাত পেয়েছেন - কোন দুর্ঘটনায় তাঁকে শোককাতর ও বাইরে থেকে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। ১৯০৩-এ কন্যা রেণুকার (রাণী) মৃত্যু, ১৯০৫-এ পিতার মৃত্যু, ১৯০৭-এ শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৯১৮ সালে জেষ্ঠা কন্যা মাধবীলতার (বেলার) মৃত্যু, ১৯২৫-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৯৩২-এ দৌহিত্র নীতিনের মৃত্যু এত এত মৃত্যু দেখেছেন কবি অন্তর ফালা ফালা হয়ে গেলেও

বাইরে তবু অবিচল থেকেছেন। মঙ্গলময় জীবন-যাপন করার অর্থই হল অসীমের মাঝে নিজেকে উপলব্ধি করা। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, প্রকৃত নৈতিক জীবনে উন্নীত হতে পারলে সুখ-দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। গীতাতে একে কর্মযোগ বলা হয়েছে। গীতায় আছে 'ত্যাক্তেন ভূজ্ঞীথা'। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, গৌতমবুদ্ধও দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য যে সাধনা করেছিলেন তাতেও তিনি এই সত্যই লাভ করেছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত সত্ত্বাকে (Perpetual) নিত্য সত্ত্বার (eternal) সত্তার মধ্যে বিলীন করে দিলেই আমরা সেই সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি এবং তাহলেই আমরা দুঃখ থেকে নিস্তার বা নিষ্কৃতি লাভ করব।

মৃত্যুকে যাপনচিত্রের খুব স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মেনে নিয়েছেন তিনি। মৃত্যুর বিচ্ছেদ বেদনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। নির্লিপ্ত থাকতে চেয়েছেন বারে বারে। কোথায় পেলেন এত শক্তি এই ধ্যানস্থ অবিচল মন? এখানে প্রয়োজন আছে তাঁর 'অসীম' চেতনার দর্শনের ভিতর প্রবেশ করার।

রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করেন যে, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা যা আমাদের বদ্ধাবস্থা সূচিত করে, তা কিন্তু নিতান্তই সাময়িক ও অস্থায়ী। আনন্দ যেমন নিজেই নিজের লক্ষ্য, দুঃখ কিন্তু সেরকম নয়। দোষ-ত্রুটি বা ভ্রম-ভ্রান্তি স্থানু বা নিশ্চল হয়ে থাকে না। কাজেই শুধু ভ্রান্তির ক্ষেত্রেই নয়, অমঙ্গলের সমস্ত ক্ষেত্রেই অনিত্যতাই যথার্থচিত্র। প্রতিটি মুহূর্তে তা নিজেকে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করে চলেছে। আমরা এই চিত্রের প্রতি উদাসীন থাকি বলেই বা অমঙ্গলের যথাযথ রূপটি আমাদের নজর এড়িয়ে যায় বলেই সমস্যাটিকে নিয়ে বিব্রত বোধ করি। "What is limited is not imprisoned within its limit; it is ever moving and therewith shedding its finitude every moment. Infact, im- perfection is not a negation of perfectness; Finitude is not contradicotory to infinity revealed within bounds." (Sadhana) ঠিক তেমনি মৃত্যুর চিরন্তন তত্ত্ব কিন্তু যথার্থ সত্য নয়। কোন একটি বিচ্ছিন্ন মৃত্যুকে না দেখে যখন তাকে একটা সার্বিক ঘটনা হিসাবে দেখা হয়, তখন বুঝতে পারা যায় যে, মৃত্যুও চিরন্তন নয়। তাতে যে বিভৎস ও ভয়ঙ্কর রূপ আমরা কল্পনা করি, সেটিও তার আসল রূপ নয়। আর নয় বলেই মৃত্যুকে তিনি এরকম করে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন, বলতে পেরেছিলেন, 'মরণেরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

রবীন্দ্র জীবন ও দর্শনে দুঃখ, হতাশা ও নৈরাশ্যের চিত্র যাকে অমঙ্গল নামে চিহ্নিত করা হয়, তা স্থায়ী আসন নিয়ে উপস্থিত থাকেনি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেও তাই জগতের অমঙ্গলের অস্তিত্বের বিষয়টি কোন বিরোধিতার প্রাচীর তুলে ধরতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সুখের থেকে দুঃখকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই তো তিনি বলতে পেরেছিলেন, "বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা/ বিপদে আমি না যেন করি ভয়।" কিংবা "সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,/ দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।"

'পরম মঙ্গলময়' দর্শনকে পাথেয় করে জীবনে অনেক বিপদসঙ্কুল, দুঃখ-জীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন রবীন্দ্রনাথ - দুঃখকে আবাহন করতেও তিনি তাই পিছপা হননি। তিনি গেয়েছেন - "দুঃখের বেশে এসেছ বলে/ তোমারে নাহি ডরিব হে/ যেখানে ব্যথা সেখানে তোমায়/ নিবিড় করিয়া ধরিব হে"- তাই 'দুঃখভীতি নয়, অমঙ্গলকে এড়িয়ে চলা নয়, দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করা, অমঙ্গলকে মঙ্গলের রাজ্যে নিয়ে যাওয়াই রবীন্দ্র দর্শনের লক্ষ্য।"

আরও দুটি নারীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন কবি - রাণু মুখার্জি ও বিদেশে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো: (কবি যার নাম দিয়েছিলেন 'বিজয়া')। 'ভানু সিংহের পত্রাবলী' লিখেছেন ছোট্ট মেয়ে রাণুকে (কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর কন্যা)। রাণু ঘন ঘন পত্র লিখে ও 'ভানুদাদা'র কাছ থেকে উত্তর আদায় করে বেলার অভাব কিছুটা দূর করেছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর শান্তিনিকেতন থেকে রাণুকে লিখছেন (২২ মে) "আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম সইতে পারি, কিন্তু মর্তের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধহয় পাও। এই দুঃখের তাপে আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিল।' ২৯ মে ১৯১৯ রাত্রিতে লিখলেন উপাধি ত্যাগের পত্রখানি, ভাইসরয় জেমস্ ফোর্ডকে উদ্দেশ্য করে। 'বাড়ির আত্মীয়স্বজন কাউকে কবি পত্রের কথা জানালেন না- একমাত্র জানতেন এন্ড্রুজ।' উপাধি ত্যাদের এই পত্রলেখার পর রবীন্দ্রনাথ বালিকা রাণুকে লিখলেন, "তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখো, আমি ভাবলুম, ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়, তাই কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেছি - আমার ঐ ছ্যার্ (Sir) পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। ... আমি বলেছি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে – তাই ঐ ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছি নে।"

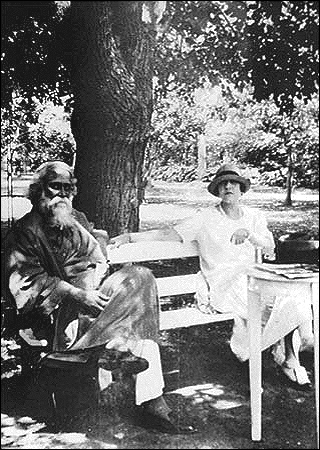

“দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের ফলে বাংলা পেল দু'খানা বই- 'যাত্রী' ও 'পূরবী'; সেই সঙ্গে কবি পেলেন এক অকৃত্রিম বান্ধব - শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। এঁরই সেবাযত্নে প্রবাসের দিনগুলি কাটে। 'বিজয়া' নামকরণে 'পূরবী' কাব্য এঁকেই উৎসর্গ করেন কবি। কবি ও ওকাম্পোর মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মধুময় স্মৃতি কবি জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত বহন করেছেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও তিনি ভিক্টোরিয়ার কথা বলেছেন।

...ভাষা যার জানা ছিল নাকো,/ আঁখি যার কয়েছিল কথা,/ জাগায়ে রাখিবে চিরদিন/ সকরুণ তাহারি বারতা।"

নলিনী, কাদম্বরী, মৃণালিনী, লেডি রাণু, মৈত্রেয়ী দেবী (কবির বিশেষ স্নেহের পাত্রী, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' লিখেছেন যিনি), ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এদের কথা কবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ভেবেছেন তবে এদের কাউকেই তিনি - 'পরমা' বা 'মানসী' রূপে ভাবেননি। এদের সান্নিধ্য কবির ভালো লাগলেও রক্তমাংসের শরীরে তিনি তাঁর মানসীকে ধরে রাখতে চাননি। মানসী অধিষ্ঠিত ছিল শুধু কবির কল্পনায়: 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠলো রাঙা হয়ে।” কবিকে পাবে না তাঁর জীবনচর্চায় - তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে অবগাহন করলে পাওয়া যেতে পারে অমূল্য রতন। 'মানসী' সম্পর্কে কবির ধরণা কি সেটা। আরো প্রকটভাবে উন্মোচন করা যেতে পারে তাঁর সৃজনধারায়। ঘটনাক্রমে ১৯০৪ সালে কবি তাঁর কবিবৃত্তির একটা কৈফিয়ৎ দিলেন এইভাবে - "আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারও কোনো লাভ দেখি না, সেইজন্য এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আমার জীবন যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।..." আমার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে মূল কথাটা কতক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া কতক ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝাইবার চেষ্টা করা গেল। বোঝানো কাজটা সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে নাই - যিনি বুঝবেন তাঁহার উপরেও অনেকটা নির্ভর করিবে। আশঙ্কা আছে, অনেক পাঠক বলিবেন, কাব্যেও হেঁয়ালি রহিয়া গেল, জীবনটাও তথৈবচ।"

বিশ্লেষ, সংশ্লেষ ও সিদ্ধি-র মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ গভীর পার্থক্য আছে, বিশ্লেষ অর্থাৎ বিয়োজিত, বিলয়ন, দ্রবীকরণ বা গলন। পৃথক পৃথক, বিযুক্ত বা শিথিল শব্দকে যুক্ত করে হয় বাক্য। আর, এই যুক্ত করাই হল সংশ্লেষ। সংশ্লেষের প্রতিশব্দগুলো যদি দেখি তাহলে পাই সংযোগ, সম্মিলিত বা আলিঙ্গন। সুতোর ভিতরে যেন শব্দ গাঁথা হল তৈরি হল মালা বা কবিতা। নতুন করে যা জাত হল বা পাওয়া গেল সেটা হল সিদ্ধি। সিদ্ধির প্রতিশব্দগুলো হল - নিষ্পত্তি, সাফল্য, জ্ঞান ও মোক্ষ। কবি মোক্ষ খোঁজেন তাঁর কবিতার ভিতর। যুগ যুগ ধরে এইভাবেই প্রতিটা কবিতাই কিন্তু হয়ে ওঠে বিশ্লেষ, সংশ্লেষ আর সিদ্ধি এই তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।