[১৯২৬ সালের জানুয়ারির ৩ তারিখে কবি সপরিবার কৃষ্ণনগর এসেছিলেন, এনেছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। কবিকে কেন এনেছিলেন তিনি? শুধুই বন্ধু বলে? প্রতিভাবান কবি বলে? মাস ছয়-সাতেক গোলাপট্টিতে থেকে কবি গ্রেস কটেজে আসেন। ঠিক কবে আসেন তিনি? জুলাই, নাকি আগস্ট? কেনই বা এলেন এই বাড়িতে? ভীষণ দারিদ্র্যের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নির্জন এক প্রান্তে? অনেক কিছুই আমরা জানি না, জানাও যায় না। এখান-ওখান থেকে জোগাড় করা তথ্য আর তার সাথে খানিক অনুমান মিশিয়ে টুকরো কথার কিছু দৃশ্য সাজিয়ে তোলার চেষ্টা এই কাহিনীতে।]

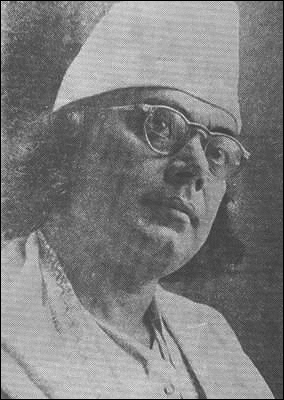

'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৪০ সালে তোলা আলোকচিত্র।

পর্ব - ২০

হাবির মাকে আপনি আবার পেলেন কী করে? আকবর উদ্দীন একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করেন।

- ওর নাম হাবির মা সেটা তো এখন জানলাম। গোলাপট্টিতে আমাদের আশ্রয়দাতা ডাক্তার জ্ঞান সরকারের ঘরে কাজ করে। দরকার পড়লে বৌদি মাঝেমধ্যে নিচে পাঠায়। এটা ওটা কাজ করে দেয়। মাসিমা পচার মা না কী যেন নামে ডাকে। নজরুল বললেন।

- তা হবে। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, কে কার নাম ধরে ডাকে কে জানে। আসলে সাহেবপাড়া তো বটেই, রায়পাড়া গোয়াড়ি প্রায় গোটা শহরেই গেরস্ত বাড়িতে এ পাড়ার মেয়ে-বৌরা কাজ করে। আসলেই এটা গরীব মানুষের পাড়া। বাবুদের বাড়িঘরে চাকর-বাকর, মিস্ত্রি, মজুর সব এই পাড়া থেকেই সাপ্লাই যায়। গাড়ির কোচওয়ান, অফিসের আর্দালিও আছে - তারা আবার পাড়াতে একটু উচ্চ মর্যাদাধারী।

- তাই নাকি! নজরুল হেসে উঠলেন। এর ভিতরেও মর্যাদার ভেদাভেদ?

আকবর উদ্দীনও হাসলেন। এতে আর আশ্চর্য কী? দারোগার বাড়ি যে কাজ করে, তার ক্ষমতা তো আমার চেয়ে বেশি! সে আমি যতই পৌরসভার কর্তাব্যক্তি হই। এর সঙ্গে যদি তার বৌ দারোগার অন্দরমহলে কাজ করে তাহলে তো কথাই নেই!

দু'জনেই হেসে লুটোপুটি। তাহলে তো উল্টোটাও হবার কথা। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের হাঁড়ির খবরও তাহলে এপাড়ায় আপনাদের চলে আসা স্বাভাবিক। নজরুল হাসতে হাসতে বললেন।

- সে আরেক বিপদ। আকবর উদ্দীন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। সময়কাল তো ভালো নয়। স্বদেশীর নাম করে কারণে অকারণে কিছু নিরীহ মানুষজনের উপরেও অত্যাচার হয়। থানায় আটকে রাখে। কিছু খবর আমাকেও রাখার চেষ্টা করতে হয়। আমার কাছে মানুষজন আসে। কিন্তু ভুলভাল খবরও চলে আসে। আর্দালি গোছের কেউ কেউ চুপিচুপি এসে মাঝেমধ্যে এমন এমন সব খবর দিয়ে যায় - পরে দেখা যায় পুরোটাই ভুয়া। হয়ত আলতো করে সাহেবদের কোনো আলোচনার কিছু অংশ শুনেছে, সেটাকে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ভেবে অতি সাবধানী ভঙ্গিতে ফিসফিস করে এসে আমাকে বলে যায়।

- তাহলে তো এ পাড়া দেখছি রাজদরবারের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ! আর অনেক গোপন খবর সবার আগে আপনার কাছে চলে আসে।

- কথা কিন্তু ভুল বলেন নি। মুশকিল হলো এতো বেশি মাত্রায় গোপন খবর আসে যে তা নিয়ে নিজেই হাবুডুবু খাই?

- সে কিরকম?

- অফিস পাড়ায় বা সাহেবদের বাসায় কাজে যাওয়া কেউ কেউ ঘুরতে ফিরতে কিংবা আড়াল থেকে সাধারণ কথাবার্তা আলোচনা হয়ত শুনেছে, শহরের কোনো বিশিষ্ট মানুষ কিংবা কোনো পাড়ার নাম শুনেছে - অমনি সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ভেবে নিয়ে বাড়ি যাবার পথে আমাকে শুনিয়ে গেল। কারণে অকারণে বেশিরভাগ অপ্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বহীন কথাবার্তা শুনতে হয়। আসলে ভাইস চেয়ারম্যান হবার পর থেকে সমস্যাটা বেড়েছে। প্রথমদিকে অতটা বুঝতে পারতাম না, নিন্দেমন্দ শুনলে মন খারাপও লাগত। এখন কথার ধরণেই মোটামুটি বুঝে যাই।

পর পর দুটো মসজিদ। বোঝাই যায় এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত। ঘরবাড়ির চেহারায় অভাব আর দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। এর মধ্যে হঠাৎ করেই একটা গির্জা, ভারি সুন্দর করে সাজানো গোছানো - দেখে নজরুল বেশ অবাকই হলেন।

এতো বড়ো চার্চ! কাশেম আলির গাড়িতে ঘুরতে বেরিয়ে দূর থেকে একঝলক দেখেছিলেন বটে, কিন্তু আজ কাছে থেকে দেখে বেশ ভালো লাগল। সাদা রঙের গির্জার বাড়ি, সামনে বেশ অনেকটা ফাঁকা জায়গা, প্রাচীর ঘেঁষে দেবদারুর সারি - সব মিলিয়ে একটা পবিত্রতার ছায়া। গির্জার পরিবেশ সাধারণত এরকমই হয়, তবু ভাঙাচোরা মলিন একটা পাড়ার শেষে হঠাৎ করে এরকম এক পরিপাটি পরিবেশ চমক লাগায় বৈকি। বদর নজরুলের হাত ধরে হাঁটছিল।

ভিতরে যাবে না? বলে সে নিজেই নজরুলকে টেনে ভিতরে ঢুকে পড়ল। বোঝাই যায় যে এখানে তার বেশ আনাগোনা আছে।

- কী আছে ভিতরে? নজরুল বদরকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

- কেন? মেলার সময় আসোনি? এইখানে যীশু ছিল, মেরী ছিল, আরো অনেক কিছু ছিল। এখন নাই। বদরের চটজলদি উত্তর।

সদ্য সদ্য বড়দিনের মেলা হয়েছে। তখন এই রাস্তায় বেশ ভিড়, লোক সমাগমও ভালো হয়। আকবর উদ্দীন বললেন।

বাগানে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে ভালোই লাগছিল নজরুলের। জিগ্যেস করলেন, আশেপাশে তাহলে খ্রিস্টান বসবাসও আছে?

- আছে শুধু নয়, ভালো রকমেরই আছে। যে পাড়া দিয়ে আমরা এলাম - এখানে অর্ধেকই খ্রিস্টান। এই যে ডানদিকের পাড়াটি দেখছেন, এটা হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক পাড়া, সংক্ষেপে আরসি পাড়া। এরা নিজেরা বলে ওমান কাতলি পাড়া।

- তাই নাকি? দেখে তো তেমন বোঝা যায়নি?

- বোঝবার মতো তো বিশেষ কিছু নেই। কেউ এক পুরুষ আগে কেউ হয়ত দুই পুরুষ আগে খ্রিস্টান হয়েছে। আশপাশের গ্রাম থেকে আসা গরিব মানুষ, শহরে সাহেবদের কাজ করতে এসে অনেকে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছে। পাদ্রী সাহেবরা এটা ওটা লোভ দেখায়। তাছাড়া হিন্দু থাকুক কিংবা মুসলমান বা খ্রিস্টান - গরিব মানুষের ঘরবাড়ি দেখে কী আর বোঝা যায় - সবই তো দেখি একইরকম।

নজরুল খুব মন দিয়ে গির্জার ভিতর পর্যন্ত ঘুরে দেখলেন। দু'জন অল্পবয়সী শ্বেতবসনা সন্ন্যাসিনী এসে হেসে হেসে অভিবাদন জানিয়ে গেল। একজন বিদেশিনী, অপরজন সম্ভবত দক্ষিণ ভারতীয়।

কৃষ্ণনগরে তাহলে খ্রিস্টধর্ম প্রসার বেশ প্রাচীনই বলতে হবে। তবে আমার ধারণা ছিল প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রসারই বেশি হবে। এখানে দেখছি ক্যাথলিকদেরই আধিপত্য। নজরুলের প্রশ্নে আকবর উদ্দীন জানালেন - ইতিহাস যতটুকু শুনি তাতে প্রথমে প্রোটেস্ট্যান্টদেরই প্রভাব ছিল বেশি। সেই পলাশীর যুদ্ধ থেকেই তো এখানে ব্রিটিশদের আনাগোনা। কিন্তু মিশনারীদের ক্ষেত্র কৃষ্ণনগর অপেক্ষা চাপড়া এলাকায় বেশি ছিল। যে বছর কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজ চালু হয়, সেই বছরেই এই ক্যাথলিক চার্চ তৈরি হয়। তবে ১৮৮৬ সালে শুনেছি এখানে বিশপের কেন্দ্র চালু হয়। এখান থেকে খুলনা যশোর কুষ্টিয়া দিনাজপুর ইত্যাদি অনেক দূরের চার্চের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা হতো। বিশপ পৎসি নামে একজন পাদ্রী সাহেব ছিলেন, খুবই জনপ্রিয়, তিনিই এই চার্চকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। আমরাও ছোটোবেলায় দেখেছি, বড়দিনের সময় রাজবাড়ী থেকে ফিটন গাড়ি পাঠানো হতো - সেই গাড়িতে বিশপ পৎসি শহর পরিক্রমা করতেন। সেই কবে থেকে বড়দিনের মেলা হয়, এখনো সে মেলা সমান জমজমাট।

কলেজ মাঠের পাশ দিয়ে বেরোনোর সময় আরেকটা গির্জা। আকবর উদ্দীন দেখিয়ে বললেন, দেখুন, এটা কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্টদের চার্চ। ভিতরে ভিতরে রীতিনীতির পার্থক্য মতভেদ নিশ্চয় আছে, সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই।

ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়সহ বিস্তীর্ণ তৃণভূমির ভিতরে কলেজের বিশাল ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে। মোটা সুরকি ঢালা পথের দুপাশে ফুটে আছে নানারকম মরশুমি ফুল। পড়ন্ত বিকেলে ঘাসফড়িং আর উড়ে বেড়ানো প্রজাপতির পিছনে বদর প্রায়ই ছুটে যাচ্ছে খপ করে একটাকে ধরবে বলে, কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হচ্ছে। সিংদরজা দিয়ে গোয়াড়ির কোলাহল থেমে আসা বাজার পেরিয়ে গোলাপট্টির বাসায়। আকবর উদ্দীন রাস্তা থেকেই বিদায় নিতে চাইছিলেন, কিন্তু নজরুল ছাড়লেন না। ঘরের সামনে থেকে ফিরে গেলে হয় নাকি?

প্রমীলা দেবী দরজা খুলতেই একরকম হাঁকডাক শুরু - দোলন, দ্যাখো কাকে এনেছি!

হুগলির বাসায় হঠাৎ হঠাৎ অচেনা বন্ধু সঙ্গে নিয়ে হাজির হওয়া দেখে দোলন অভ্যস্ত। কৃষ্ণনগরে এখনো সেরকম ঘটনা বিশেষ ঘটেনি। নজরুল অতিথির পরিচয় বর্ণনা করছিলেন, তার দিকে বিশেষ ভ্রুক্ষেপ না করে 'এসো, এসো, ভিতরে এসো' বলে দোলন খপ করে বদরের হাতটা ধরে ভিতরে চলে গেলেন।

স্বভাবজাত আড়ষ্টতায় আকবর উদ্দীন দোলনের সামনে কোনো কথাই বলে উঠতে পারেন নি। বারান্দায় পাতা চেয়ার টেবিলে বসে গল্প-কথার ভিতরে মাসিমা প্লেটে চায়ের কাপ নিয়ে এসে পরিচয় নিলেন, কথাবার্তা বলে গেলেন। বদরের হাত ধরে দোলন এসে বললেন, বদর আজ আমাদের সাথে থাকবে!

সলজ্জ বদর না না করতে লাগল। আকবর উদ্দীন দেখলেন, বদর ইতিমধ্যেই বাড়ির মহিলাদের মধ্যে বেশ সহজ হয়ে গিয়েছে। খুশি হলেন। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া দোলন কিংবা মাসিমা কারো সাথেই বেশি কথা বলে উঠতে পারলেন না। একজন শিক্ষিত, রাজনীতি সচেতন, ভাইস চেয়ারম্যান মানুষ - তবু অচেনা মহিলাদের সাথে কথা বলতে, আলাপ করতে প্রথম প্রথম নিজের আড়ষ্টতা তিনি অনুভব করেন। তবে গিরিবালা দেবীর অনায়াস কথাবার্তায় সেই দুর্বলতা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। শীঘ্র সবাইকে একদিন তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবেন এবং সবাইকে অবশ্য আসতে হবে - এই কথা জানিয়ে বদরের হাত ধরে আকবর উদ্দিন বেরিয়ে এলেন পথে। বিকেলের আলো ততক্ষণে প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে।

(ক্রমশ)

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।