নিষাদ গোষ্ঠী সম্পর্কে দু-চার কথা লেখার আগে আমি ঋণ স্বীকার করতে চাই শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয়ের কাছে। তিনি যেভাবে মহাভারতের চরিত্র বিশ্লেষণ করে আমার কাছে 'মহাভারত'কে এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হতে সাহায্য করেছেন, তেমনই নিষাদ গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত এই প্রাচীন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছে। তাঁকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

নিষাদ রাষ্ট্রের উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, অর্থশাস্ত্র এবং আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারতে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং ক্ষত্রিয় ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও এতে নিষাদ গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা, কাঠক সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, বাজসনীয় সংহিতা প্রমুখ প্রাচীন সংহিতা পুস্তকে নিষাদ রাষ্ট্র, নিষাদ গোষ্ঠীর কথা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে।

নিষাদ গোষ্ঠীর প্রকৃত অবস্থান এবং উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা চলছে। পাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞানী এবং বিদগ্ধজনের মতে নিষাদ জনগোষ্ঠীকে কোনও বিশেষ উপজাতির মধ্যে ফেলা যায় না। এঁরা অবশ্যই অনার্য কিন্তু তাঁরা কখনই আর্যদের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেন নি। আর্যরাও তাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত কখনই করতে পারেন নি। কাজেই আর্যরা এবং নিষাদ সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করে গিয়েছেন।

জনৈক পাশ্চাত্যের সুধী ব্যক্তির মতে নিষাদরা সম্ভবত আর্য সভ্যতা আসার পূর্বে বসবাসকারী অনার্য জনগোষ্ঠী। এমনকি বাজসনীয় সংহিতার টীকাকার মহীধর মন্তব্য করেছেন যে, নিষাদরা আসলে ভিল্ল বা ভিল। তবে বিভিন্ন পুরাণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে নিষাদরা ভারতের বহু পুরাতন জনগোষ্ঠী।

প্রায় সব পুরাণেই বলা হয়েছে যে পৃথিবীর প্রথম রাজা হলেন বেণ। ঋষিরা অঙ্গ এবং মৃত্যুর রাজা যমের কন্যা সুনীথার পুত্র বেড়ে প্রথম রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। বেণ ছিলেন অত্যন্ত দুরাচারী এবং ঘোরতর অধার্মিক। তিনি নিজেকে ভগবান হিসাবে ঘোষণা করেন এবং তাঁকেই পূজা করার নির্দেশ দেন। ঋষিরা এই ঔদ্ধত্য মেনে নেন নি। অপুত্রক অবস্থায় বেণের মৃত্যু হয়। রাজকার্য এবং রাজপরম্পরা অব্যাহত রাখার জন্য ঋষিদের তৎপরতায় রাজার ঊরু থেকে এক খর্বাকৃতি পুরুষের আবির্ভাব হয়। ঋষিরা তাকে বলেন 'নিষীদ' অর্থাৎ বসে থাকো। 'বিষ্ণু পুরাণ'-এর মতে অত্যাচারী বেণের পাপের অংশ নিয়ে এই মানুষটির জন্ম হয়েছিল বলে ঋষিরা তাকে বসে থাকতে বলেছিলেন। অনুমান করা হয় যে এই 'নিষীদ' শব্দটি থেকেই নিষাদ কথাটি এসেছে। অর্থাৎ আর্য সভ্যতার বহু পূর্বেই এই নিষাদ জনগোষ্ঠীর উদ্ভব। এরপর বেণের দক্ষিণ বাহু থেকে জন্ম হল 'পৃথু'-র, যার নামে পৃথিবী; পৃথ্বী অথবা প্রথম সভ্যতা। তাহলে বলা যেতে পারে যে নিষাদ জনজাতি আর আমাদের সভ্যতা সমবয়সী।

নিষাদ জনগোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করাকালীন এই প্রত্যয় জাগে যে আর্যপূর্ব গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন নিষাদরা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। একথা সবাই স্বীকার করবেন যে ভারতের সর্বত্র আর্য গোষ্ঠীর মানুষ বাস করেন না। তবে আর্যদের অহমিকা এবং ঔদ্ধত্যের জন্য নিষাদরা তাদের বাসভূমিগুলিকে কিছুটা নগর সভ্যতার বাইরে আরণ্যক পরিবেশে গড়ে তুলেছিলেন।

ভারতবর্ষে নিষাদ রাজ্য কোনও নির্দিষ্ট স্থানে ছিল না। যেমন - রামায়ণে নিষাদরাজ গুহক-এর রাজ্য, যেখানে রাম এক রাত কাটিয়ে ছিলেন। পণ্ডিতদের মতে সেই অঞ্চলটি আধুনিক প্রয়াগরাজের প্রায় ৩৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার বাম তীরে অবস্থিত। আবার মহাভারতে নিষাদ রাজ্য দ্বারকার কাছাকাছি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মোটামুটি পশ্চিমেও নিষাদদের বসতি ছিল। আবার যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীম যখন ভারতের পূর্ব দেশগুলি জয় করতে গেলেন, তখন বৎস দেশের কাছাকাছি এক নিষাদ অধিপতিকেও তিনি পরাস্ত করেছিলেন। পণ্ডিতদের মতে এই বৎসদের কাছাকাছি জায়গাটা সম্ভবত চুনার-মির্জাপুর সন্নিহিত অঞ্চল। পুনরায় সহদেব যখন রাজসূয় যজ্ঞের জন্য দক্ষিণ বিজয়ে গিয়েছিলেন, তখন একবার গোশৃঙ্গ পর্বতের কাছে নিষাদ গোষ্ঠীকে তিনি আক্রমণ করেছিলেন এবং আর একবার দণ্ডক অরণ্যের কাছে অপর একটি নিষাদ গোষ্ঠীকে পরাস্ত করেছিলেন। এমনকি মহাভারতের এক বিশিষ্ট ধনুর্বিদ নিষাদ রাজপুত্র একলব্য, তাঁর পিতা হিরণ্যধনুর আধিপত্য ছিল হস্তিনাপুর অর্থাৎ প্রাচীন দিল্লির খুব কাছেই।

সুতরাং ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্রই আর্যদের পাশাপাশি নিষাদ জনগোষ্ঠীও অবস্থান করতেন। পণ্ডিতেরা আরও বলেছেন যে পঞ্চনদের দেশ ছেড়ে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পরে প্রথম তাঁদের আবাসভূমি গড়ে তুলেছিলেন সরস্বতী-দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ফলে প্রাচীন অধিবাসী নিষাদরা যুদ্ধপ্রিয় আর্যদের থেকে দূরে আরও পশ্চিমে সরে গেলেন। তবে নিষাদরাও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। ফলে আর্যরা তাদের সাথে সমঝোতা করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন।

আর্যসমাজে এবং রাজনৈতিক জীবনে নিষাদদের বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল। ভারতবর্ষের আর্য আমলে যে চতুর্বর্ণ বিভাগ তৈরি হয়েছিল, সেখানে নিষাদদের পৃথক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বেদ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে 'পঞ্চজন' বলে একটি বিখ্যাত শব্দ পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় যে পঞ্চম বর্ণ হলেন এই নিষাদ গোষ্ঠী। যদিও অনেকে বলেন 'পঞ্চজন' হলেন গন্ধর্ব, আমাদের পিতৃপুরুষগণ, দেবতা, অসুর এবং রাক্ষস। তবে পুরাণ ঘাঁটলে বোঝা যায় যে নিষাদরাই হলেন এই 'পঞ্চজন'।

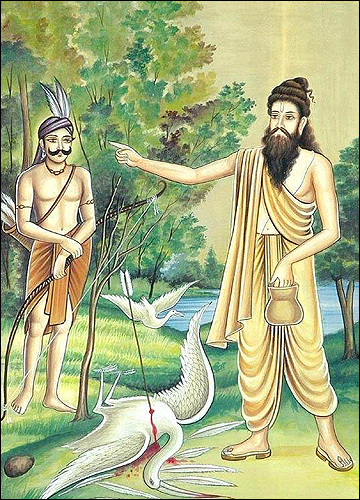

আর্যরা নিজেদের প্রয়োজনেই নিষাদদের নিজেদের বর্ণাশ্রমের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। নিষাদদের অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা, শারীরিক কর্মপটুতা এবং গোষ্ঠীপ্রীতি এতো প্রবল ছিল যে আর্যরাও তাঁদের রীতিমতো সমঝে চলতেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় যে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করার সময়ে রাজাকে কোনও না কোনও সময়ে একজন নিষাদের গৃহে রাত্রিবাস করতে হতো। কাজেই বোঝা যায় যে নিষাদ এবং আর্যদের মধ্যে মেশামেশা যথেষ্টই ছিল। আর্যরা তাঁদের মতো ছিলেন এবং নিষাদরাও তাঁদের নিজস্ব ভাষা এবং কৃষ্টি নিয়ে উন্নত মহিমায় স্বক্ষেত্রে আধিপত্য করে গিয়েছেন।

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।